(책 소개) 인포그래픽의 세계

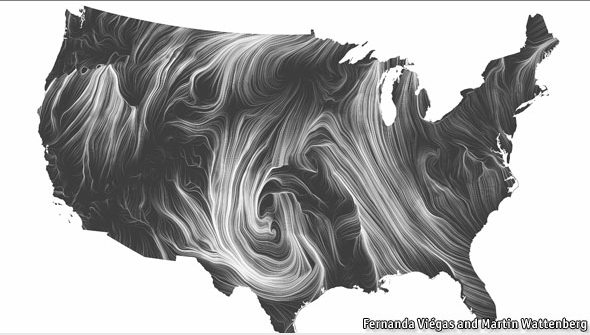

1700년대 파이차트와 막대그래프의 발명은 엄청난 반향을 불어일으켰습니다. 세상에 대한 정보가 빅데이터라는 이름아래 쌓여가고 있는 지금, 이를 가공해 발표하는 방법에도 혁명이 일어나고 있습니다. 통계학자와 디자이너는 온갖 컴퓨터와 비쥬얼 기술을 활용해 색색깔의 움직이는 버블, 3차원 네트워크 도표를 그려냅니다. 구글의 ‘Big Picture’ 비쥬얼라이제이션 연구 그룹에서는 2012년 “바람의 지도” (Wind Map)를 내놓았습니다. 미국 지도에 실시간으로 바람의 흐름, 방향과 세기를 보여주는 인포그래픽은 정보를 아주 우아하고 세련되게 보여줍니다. 미적가치와 정보전달, 인포그래픽의 두가지 중요한 요소죠.

FlowingData.com라는 블로그를 운영하는 네이선 야우(Nathan Yau) 는 그의 새 책 “Data Point”에서 좋은 인포그래픽은 이 두가지를 반드시 담아야한다고 강조합니다. 데이터를 이미지로 바꾸어 낼때 보는 이가 데이터의 패턴, 이례적인 변칙, 비율과 관계를 스스로 읽어낼 수 있어야합니다. 잘만 한다면, 눈이 그림에 담긴 이야기를 읽어냅니다. 사람들은 직접 들은 이야기보다 자신이 찾아낸 사실을 더 잘 기억합니다. 정보를 처리하는 좌뇌와 이미지를 처리하는 우뇌가 모두 사용되어 더 효과적이라는 이론도 있습니다. 이 책은 어떤 인포그래픽이 효과적이며 왜 그런지 수많은 사례를 들어 소개하고 있는데, 미국의 교육 시스템을 12페이지에 거쳐 20개의 다른 방식으로 보여준 것도 인상적입니다.

“Dara Point”가 인포그래픽을 생산하는 이들에게 유용한 자료라면, 가디언 신문 기자들이 쓴 책은 인포그래픽을 감상하기만 할 사람들이 볼만한 책입니다. 사이먼 로저스(Simon Rogers) 의 “Facts Are Sacred” 지난 몇년간 가디언의 홈페이지에 올랐던 ‘데이터 저널리즘’을 소개합니다. 가장 훌륭한 작품 중 하나는 2010년 위키릭스에 의해 유출된 방대한 자료를 활용한 것인데, 아프가니스탈에서 발견된 사제폭발물의 위치를 지도상에 그려 어떤 개연성이 있나 찾아보는 프로젝트였습니다. (링크보기) 가장 위험한 지역은 영국과 캐나다 군이 소재한 지역으로 나타났습니다. 이 책이 훌륭한 몇몇 사례에도 불구하고 다른 자료들은 별로인 반면, 가디언의 또 다른 기자 제임스 벨(James Ball)이 쓴 “The Infographic History of the World” 는 빅뱅에서부터 현대까지의 역사를 100개의 차트를 통해 재미있게 보여줍니다. 악기의 역사, 십자군의 역사, 영국/네덜란드/스페인 항해의 역사 등 다양한 주제를 다루며, 인쇄 책 종이까지도 시간에 따라 예전 종이에서 첨단 종이로 바꾸어가는 등 잔재미가 쏠쏠합니다.

재밌기는 한데, 이런 책이 필요없다는 생각도 듭니다. 어차피 바람의 지도와 같은 실시간 지도는 다 온라인에 있고, 미래의 인포그래픽은 모두 디지털 형태로 존재할 텐데요. (Economist)