[필진 칼럼] 무척추동물도 감정을 느낄까요?

인간의 삶은 모순으로 점철돼 있습니다. 말하는 것과 생각하는 것이 다르고, 어떤 일이 닥치기 전과 닥쳤을 때가 다릅니다. 자신의 입장에 따라 말이 달라지는 것은 애교로 보이기도 합니다. 그런 여러 모순 중에서 동물이 감정을 느낀다는 것을 알면서도 자신의 즐거움을 위해 그 동물을 먹는 것은 인간이 가진 여러 모순 중에도 상당히 큰 모순일 것입니다.

지난 3월 24일, 저명한 영장류 학자인 프란스 드발과 철학자인 크리스틴 앤드류스는 사이언스에 인간과 유사한 포유류와 척추동물을 넘어, 곤충과 두족류, 갑각류 등의 무척추동물 또한 우리가 감정이라 부르는 것과 비슷한 것을 경험한다는 증거가 늘어나고 있으며, 따라서 이를 도덕의 영역에서 고려해야 한다는 내용을 글을 발표했습니다.

물론 이 질문 이전에 감정이란 무엇인가, 그리고 동물의 경험이 인간의 도덕과 무슨 상관이 있는가와 같은 더 근본적인 질문을 해야 할지 모릅니다. 그러나 이 질문들을 잘 생각해보면 우리가 기존에 가진 개념 자체가 그리 명확하지 않다는 것을 알게 됩니다.

예를 들어, 우리는 다른 인간의 감정을 직접 경험하지 못합니다. 보편적인 평균치는 있을지언정, 사람에 따라 고통과 쾌락의 기준과 정도는 다르다는 것은 상식입니다. 우리는 단지 상대방의 반응과 표현으로 그가 느끼는 감정을 짐작할 따름입니다. 곧 동물에 대해서도 이와 비슷한 기준을 적용할 수 있을 겁니다.

사진=Unsplash

잘 알려진 실험 중에는 2016년 사이언스에 발표된 꿀벌에 대한 실험이 있습니다. 실험자들은 감정은 기분을 변화시키며, 이 기분은 미래에 대해 그 개체가 얼마나 낙관적이거나 비관적일지에 영향을 줄 거로 가정했습니다.

이들은 꿀벌의 벌통을 흔들어 자신들이 공격받고 있다고 믿게 만들었습니다. 공격받은 벌들의 체액에는 도파민과 세로토닌의 양이 더 적었습니다. 이는 기분과 연관된 호르몬이며, 이는 이들의 기분이 변했음을 의미합니다.

이후 공격을 받은 벌과 그렇지 않은 벌에게 설탕물과 씁쓸한 물, 그리고 이를 섞은 물을 주고 반응을 살폈습니다. 그 결과, 공격을 받은 벌들은 그렇지 않은 벌에 비해 새로운 물을 맛볼 시도를 덜 했습니다. 이는 이들이 미래에 대해 더 비관적으로 바뀌었음을 의미합니다.

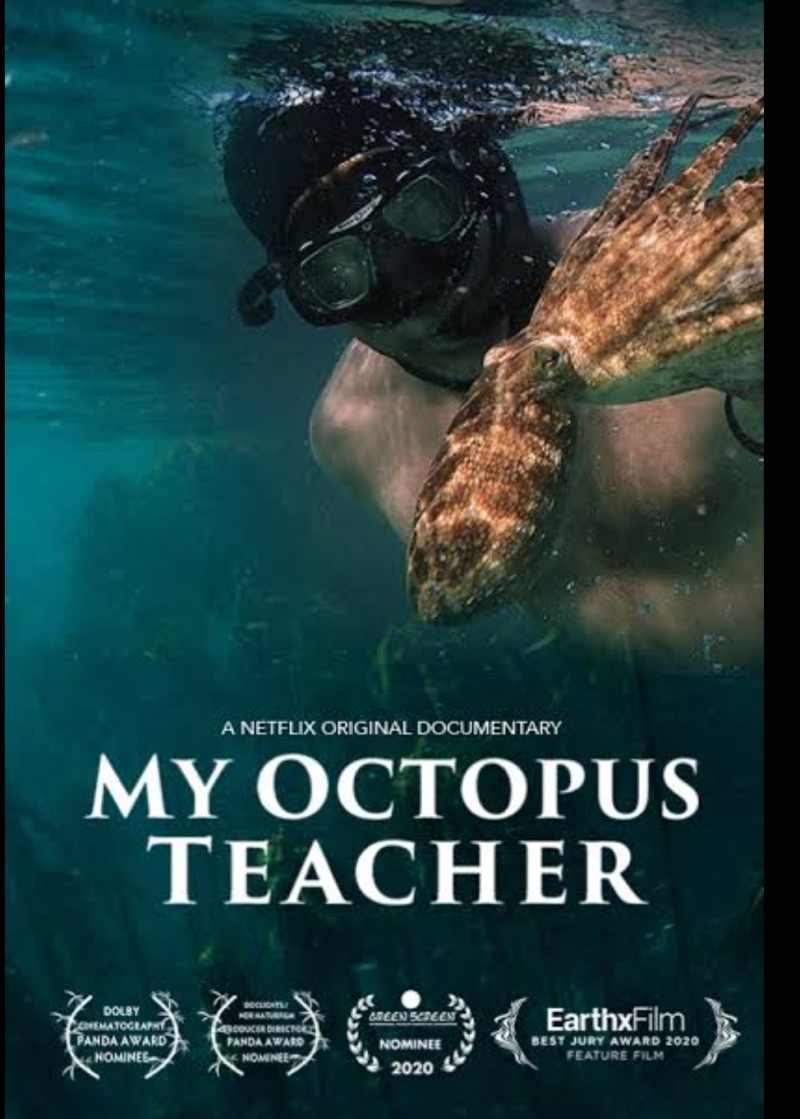

넷플릭스 다큐멘터리 “나의 문어 선생님” 포스터

문어는 지능이 높다고 알려진 생명체입니다. 문어의 지능이 상당히 높다는 점은 여러 과학 뉴스와 유명 다큐멘터리를 통해 이제 널리 알려진 사실이 되었습니다. 그중 지난해 문어가 통증에 대한 장기적인 기억을 가진다는 연구 결과는 문어가 고통과 관련된 감정적 경험을 한다는 것을 강하게 암시합니다.

실험자들은 수중 챔버가 여럿 연결된 실험장치를 만든 후 한 방에서 문어의 한 다리에 아픈 주사를 놓았습니다. 문어는 오랫동안 그 방에 가지 않았습니다. 반대로 통증을 줄이기 위한 진통제를 놓아준 방을 자주 방문했습니다. 이런 지속적인 호오는 감정적 경험에 의해 만들어진다고 실험자들은 주장했습니다.

사실 동물이 감정을 가진다는 사실은 반려동물을 기르는 이들에게는 너무나 당연해 굳이 실험할 필요조차 없는 사실로 느껴질 수 있습니다. 진화적으로 볼 때 생명체가 자신에게 부정적인 환경을 감지하는 것은 자신의 생존과 번식에 필수적인 조건이며, 따라서 거의 모든 생명체는 나름의 고통 시스템을 가지고 있으리라 보는 것도 합리적입니다. 이는 인간이 이 모든 생명체와 궁극적으로 따져보면 조상이 같다는 사실과도 잘 부합합니다. 그러나 이 사실, 곧 모든 생명체는 고통을 느낀다는 사실을 우리 인간이 어떻게 현실에 적용해야 하는가는 쉽지 않은 문제입니다.

이 영역에는 정말로 복잡한 주장들이 얽혀 있습니다. 우선 쉽게 떠오르는 채식주의자들이 있고, 본인의 선택을 넘어 타인의 육식을 부정하는 이들이 있습니다. 여기에 채식 또한 식물에게 고통을 주는 일이라며 식물의 감정을 논하는 이들도 있습니다. 물론 인간이 등장하기 전에도 채식동물은 식물을, 육식 동물은 채식동물을 먹어 왔으며, 그런 먹이사슬을 통해 생태계는 유지되고 진화를 거듭한 것이 곧 지구와 생명체의 역사이기도 합니다.

한편 반려동물을 가족처럼 느끼며, 이들의 권리를 옹호하며 더 많은 권리를 부여해야 한다고 주장하는 이들이 있습니다. 그 반대편에는 동물을 진정 위한다면 반려동물을 길러서는 안 된다고 주장하는 동물윤리학자들도 있습니다.

이런 모순이 이 글의 서두에 말한 인간이 가진 모순 중 하나일 것입니다. 그리고 이런 주장이 쉽게 모순에 빠지는 이유는 어쩌면 고통이란 나쁜 것이라는 당연해 보이는 명제가 잘못된 가정이기 때문일 수 있습니다. 간단히 말해 나의 배고픔이라는 고통을 해결하기 위해서는 너의 고통이 필요하다는 것이지요. 배고픔 대신 외로움이 들어가도 마찬가지입니다. 어쩌면 고통이란 것 자체가 아무런 의미가 없는 것일지도 모른다는 뜻입니다.

물론 모든 생명체는 고통을 줄이려 노력해왔고, 그래서 지금에 이를 수 있었습니다. 하지만 그 역사적 사실이 우리가 앞으로도 모든 생명체의 고통을 줄이기 위해 노력해야 한다는 주장의 근거가 될 필요가 있을까요? 물론 지금 이 순간의 저 역시 빨리 이 글을 마무리하고 배고픔과 졸음이라는 고통을 해결하기 위해 노력할 것이지만 말이지요.