[라이언 페터센] “우버가 물류 전반을 장악하는 건 시간 문제”

옮긴이: 지난주 뉴스페퍼민트를 통해 소개한 “우버가 페덱스의 가장 큰 경쟁자가 될 것입니다” 기사에서 이코노미스트지는 물류 서비스에 본격적으로 뛰어들어 페덱스나 UPS와 경쟁하는 것이 우버의 우선 순위는 아니라고 진단했습니다. 하지만 기업들의 물류 배송 조회 플랫폼인 플렉스포트(Flexport)의 CEO 라이언 페터센(Ryan Petersen)은 테크크런치에 기고한 글을 통해 우버가 물류 서비스를 장악하는 건 시간 문제라고 내다봤습니다.

—–

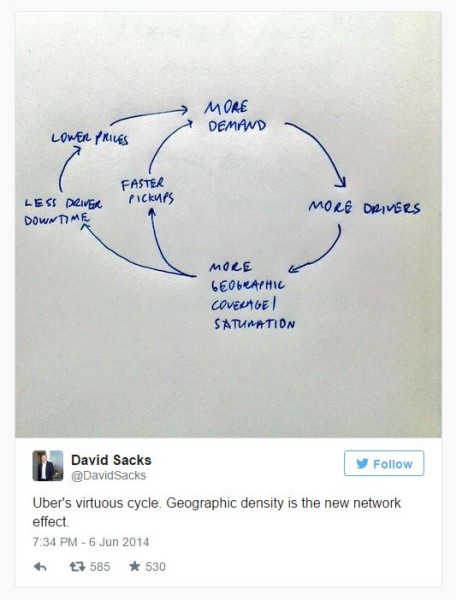

지난해 6월 제네피츠(Zenefits)의 COO인 데이비드 삭스(David Sacks)가 트위터에 올린 간단한 그림을 함께 보시죠.

간단히 설명하면 우버가 만들어낸 선순환 구조는 다음과 같습니다. 우버(Uber)나 리프트(Lyft)의 운전사가 많아질수록 고객이 배차를 요청한 뒤 오래 기다리지 않고 금방 차를 잡을 수 있습니다. 신속성, 편리함이 고객 만족도를 가르는 중요한 기준이기 때문에 고객 만족도는 높아질 것이고 점점 수요도 올라갑니다. 수요가 높아지면 그만큼 운전사들의 수입도 오르고, 결국 더 많은 사람이 높은 수입을 좇아 운전사가 될 것입니다. 그리고 다시 선순환이 반복됩니다. 지역별로 충분히 운전사 숫자가 많아지는 것(geographic saturation)이 우버가 창출하는 네트워크 효과(network effects)의 핵심이라고 할 수 있습니다.

이 선순환 구조대로라면, 더 많은 운전사, 더 많은 고객을 확보한 플랫폼은 낮은 가격에 고객에게 서비스를 제공할 수 있어 만족도도 가장 높아집니다. 1등만이 살아남는, 혹은 1등만 수익을 낼 수 있는 일종의 승자독식 체제로 귀결될 수밖에 없는 생리라면, 우버의 전략은 투자 받은 돈을 더 많은 고객과 운전사를 확보하는 데 쏟아부어 리프트 같은 경쟁자나 잠재적인 경쟁자를 고사시키고 넘볼 수 없는 독주 체제를 갖추는 데 맞춰져야 합니다.

하지만 우버가 과연 고객 규모와 시장 규모를 무한정 늘릴 수 있을까요? 어느 선을 넘어가면 이른바 한계효용 체감의 법칙이 적용되지 않을까요? 아니면 우버보다 규모는 작지만 우버의 경쟁자인 리프트가 작은 규모에도 불구하고 배차 시간이나 고객 만족도에서 우버에 필적할 만한 시스템을 구축하는 방법은 없을까요? 이 질문에 아직 명확한 답이 내려진 건 아닙니다. 하지만 운전사들이 사실상 우버와 리프트 앱을 동시에 켜놓고 영업하는 걸 딱히 막을 방도가 없는 상태에서 우버가 독점적으로 온 도로를 빼곡히 장악하고 24시간 내내 어디든 3분 안에 운전자를 보낼 수 있는 체제를 구척하기란 쉽지 않아 보입니다. 또한 차를 요청했을 때 10분 기다리는 것과 3분 기다리는 것의 차이는 제법 클지 모르지만, 3분과 1분의 차이는 그렇게 크지 않을지도 모릅니다. 즉, 우버가 더 많은 운전사를 고용해 배차 시간을 줄이는 데에도 한계효용 체감의 법칙이 적용될 수 있다는 뜻입니다. 리프트가 우버보다는 조금 느려도 3분 안에만 배차를 할 수 있고 가격도 비슷하게 책정하면, 고객들은 우버와 리프트 사이에 큰 차이를 느끼지 못할 겁니다.

자, 그렇다면 이제 우버가 지금까지 입증한 성공적인 플랫폼과 네트워크 효과를 활용해 비교 우위를 가질 수 있는 사업 분야가 택시 서비스 말고 또 있는지를 묻는 게 순서겠죠. 있습니다. 바로 (미국에서는) 페덱스, UPS, 우체국 세 업체가 확고하게 자리를 잡고 경쟁하고 있는 물류, 배송 사업, 그 가운데서도 특히 집집마다 물건을 배송하는 마지막 단계(last-mile logistics)가 그렇습니다. 우체국과 UPS, 페덱스 세 업체의 택배 기사들은 사실상 미국 전역의 모든 골목 구석구석을 하루에 한 번씩은 다녀갑니다. 덕분에 소포 꾸러미 하나를 어느 집으로 보내는 한계 비용이 약 1.5 달러로 상당히 낮죠. 이론상 같은 집에 같은 날 소포가 두 개 배달된다면, 두 번째 소포는 공짜로 배송하는 거나 다름 없습니다. 어차피 들렀어야 할 집에 가는 셈이니까요. 세 업체의 과점 체제는 상당히 견고해서 또 다른 물류업계의 거물인 DHL이 미국 국내 시장에 진출했다가 끝내 인프라를 구축하지 못하고 2008년 철수했습니다.

하지만 우버는 다릅니다. 완전 다른 의미에서 비교 우위를 갖고 싸울 수 있는 셈이니까요. 즉, 물류 업체들이 택배 기사를 하루에 한 번씩 미국 전역의 골목 골목에 보낼 수 있다면, 우버는 특히 대도시에서는 수천, 수만 명의 (임시) 택배 기사를 골목골목에 분 단위로 배치할 수 있습니다. 페덱스나 UPS가 정해진 날짜 정해진 시간에 물건을 받아보는 서비스를 제공하고 있는데, 우버는 (수지만 맞는다면) 지금 당장 물건 받아보기 서비스를 개시할 플랫폼을 갖추고 있습니다. 온라인 쇼핑이 일상화되면서 물류와 배송도 실시간이 각광받는 세상에서 우버 모델은 훨씬 돋보입니다.

이미 우버는 다양한 실험을 하고 있습니다. 우버 합승(Uber Pool) 서비스 이용자들은 요금을 할인받는 대신 모르는 사람과 합승을 마다하지 않습니다. 사람이랑 같이 타는 것도 괜찮은데, 가는 길에 잠깐 차 세워서 다른 고객이 배송할 물건을 트렁크에 싣고 목적지에서 물건 내리는 것에 반대하는 고객이 많지는 않을 것으로 보입니다. 급하게 배달할 물건이 아니라면 가격을 낮추는 대신 우버 운전사가 물건을 받아 실은 채 다른 손님을 태우는 영업을 하고, 영업을 끝마친 뒤 그 지역의 우버 물류 창고 같은 곳에 한꺼번에 내려놓고 가는 식으로 운영할 수도 있습니다. 홍콩에서 시작한 우버 화물(Uber Cargo), 뉴욕시에서 시작한 우버 러시(Uber Rush)는 대표적인 실험입니다. 기존의 승용차 대신 화물 서비스는 화물밴을, 러시 서비스는 복잡한 도심에서 자전거를 이용한 택배 서비스긴 하지만, 결국 우버가 수많은 운전사들의 빈 차를 효과적으로 채우기 위해 사람을 넘어 물건을 싣고 물류, 배송업에 뛰어드는 건 시간 문제입니다.

물류는 전 세계 GDP의 12%를 차지하는 어마어마한 산업 분야입니다. 또한 사람과 물건은 그럴 수만 있다면 같이 나를 때 비용을 절감하고 더 높은 수익을 낼 수 있습니다. 배송업은 우버에게 엄청난 도전이자 대단히 유망한 기회입니다. 무려 2년 전에 우버는 기업의 표어를 “모두의 개인 전용 운전사(Everyone’s private driver)”에서 “당신의 생활과 물류의 만남(Where lifestyle meets logistics)”으로 바꿨습니다. 우버 경영진은 이미 우버가 앞으로 나아가야 할 방향을 정확히 꿰뚫고 있었는지도 모릅니다. (Tech Crunch)