쥐메일 탄생 10주년, “만우절 거짓말인 줄로만 알았어요”

오늘날의 웹 지형을 구축하는 데 가장 큰 영향을 미친 인터넷 서비스 중 하나인 쥐메일은 2004년 4월 1일 만우절에 출시되었습니다. 무료로 제공하겠다는 1GB 메일 용량은 당시 가장 인기있던 핫메일의 500배로, 사람들은 이 발표가 구글의 만우절 장난이라고 생각해버렸지요. 의도된 바였습니다. “세르게이는 아주 신이 났어요. 만우절 거짓말이라 믿었던 말도 안 되게 멋진 상품이 4월 2일에도 그대로 있는 거예요.” 사실 쥐메일은 구글 내에서도 3년 동안이나 진행된 프로젝트로 결국 출시할 수 있을지 내부에서도 회의적이었습니다. 기술로 보나 상징적 의미로 보나 거의 불가능한 프로젝트로 보였지요.

쥐메일은 흔히 직원들이 업무시간의 20%를 자신이 좋아하는 개인 프로젝트에 보낼 수 있는 구글의 업무 방침 덕분에 탄생한 서비스로 소개됩니다. 그러나 쥐메일 창시자인 폴 부크하이트는 이런 포장은 터무니없다고 말합니다. “공식적인 프로젝트였어요. 저는 처음부터 이메일 시스템 구축하는 게 과제였고요.” 구글의 23번째 직원인 부크하이트는 구글에 합류하기 전인 1996년부터 웹 기반 이메일에 관심이 많았습니다. “저는 뭔가 일단 작동하는 걸 만들고 나서 거기서부터 계속해서 개선해나가는 게 중요하다고 생각해요.” 그래서 처음 개발한 기능이 이메일을 검색하는 엔진이었습니다. 딱 하루 걸렸지요. 쥐메일이 검색 기능에서 시작했다는 건 이후의 서비스 정체성에 큰 의미를 가집니다. 핫메일 수준의 메가바이트 이메일 서비스를 기획하고 있었다면 부하를 잡아먹는 강력한 검색엔진이 필요하지 않았을 겁니다. 그러나 쥐메일은 이메일을 삭제할 필요없이 검색만 하면 되는 스토리지 박스를 염두에 뒀고, 결국 상상도 할 수 없이 큰 1기가짜리 이메일 서비스를 만들었습니다.

“사람들은 전략적 측면에서 보면 형편없는 상품이라고 했어요.” 1기가 서비스를 만든 후에도 상용화시킬 상품인지는 확실치 않았습니다. 당시 야후, 익사이트, 라이코스 등 경쟁자들은 그들 스스로를 “인터넷 포탈”로 포지셔닝하여 날씨부터 스포츠, 게임, 이메일 서비스까지 제공했지요. 그에 비해 구글은 검색에만 치중했습니다. “이메일서비스가 본원적 서비스인 검색하고 무슨 상관이 있느냐 말이 많았어요. 마이크로소프트가 우리를 견제할 게 걱정되기도 했고요.” 레리 페이지와 세르게이 브린은 끝까지 이메일 서비스를 지원했으나, 런칭 시점에도 이메일 팀은 열두어 명 엔지니어 규모에 머물렀습니다.

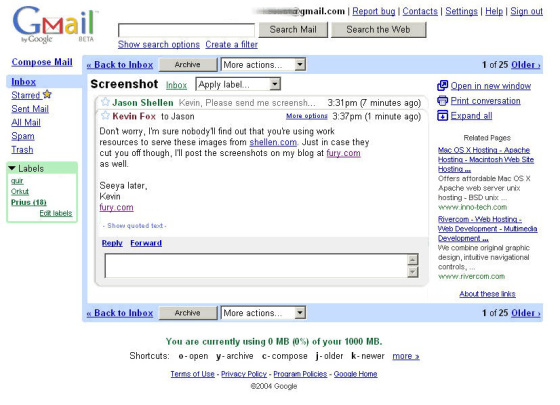

게다가 굉장히 구글스러운 상품이었습니다. 다른 말로 하면 디자인과 인터페이스보다 기능에 신경을 썼다는 거죠. 구글 내부 직원들을 위한 서비스가 일반인에게 어떻게 받아들여질지는 모두 자신이 없었습니다. 쥐메일은 “웹사이트” 가 아니라 처음으로 제대로 만들어진 “웹앱”입니다. 페이지를 업데이트할 때마다 전부 새로 읽어들이는 HTML이 아니라 일부분만 다시 읽는 자바스크립트를 일부 차용하여 AJAX 방식으로 개발을 했는데 이또한 처음이었습니다. 지금은 웹앱의 표준이 되었으나 그때만 해도 성능 나쁜 브라우저에서 프로그램이 잘 돌아가기는 할지 확실치 않았습니다. 디자인은 웹사이트와 앱을 섞어놓은 형태로 만들어졌는데, 같은 이메일 타래를 묶어서 보여주는 방식도 혁신적이었습니다.

그 다음에 수익모델 논란이 있었죠. 유료서비스로 만들자는 말도 있었으나 부크하이트는 가능한 많은 사람들이 쓰게 하고 싶었습니다. 그렇다면 광고인데, 배너광고는 넣고 싶지 않았죠. 결국 이메일의 내용과 관련있는 텍스트 광고를 넣었는데, 이는 큰 프라이버시 논란을 일으켰습니다. “프라이버시 논란이 있을 거란 예상은 했지만, 결국에는 어떻게 받아들이느냐에 달렸다고 생각했어요. 이런 광고의 형태는 처음 시도라 유져 한 명당 얼마를 벌 수 있을지, 이메일 서비스가 향후 얼마나 벌어들일지 전혀 감이 없었어요.”

그리고, 드디어 2004년 4월 1일 출시에 이르렀는데 제대로 준비가 되어있지 않았습니다. “다들 런칭하지 못할 거라 생각해서 서버를 충분히 준비하지 않았고 서버가 없어서 런칭을 못하는 사태에 다다랐지요.” 결국 구글 직원 아무도 쓰고 싶지 않아하던 오래된 펜티엄3 석 대가 서버로 사용됐습니다. 이 정도면 베타테스트로 1,000명과 그들이 초대한 몇 명까지는 감당할 수 있었죠. 그리고 장난같이 만우절에 출시했고, 이 굉장한 서비스가 진짜로 밝혀지자 모두들 초대장을 얻으려고 난리가 났습니다. “생각지도 못하게 마케팅이 됐어요.” 쥐메일을 쓰는 사람은 특별한 그룹의 일부분이 된 것 마냥 으쓱했고, 쥐메일 초대장은 이베이에서 150달러에 거래되기까지 했습니다. 구글은 한참이나 이 시스템을 유지했습니다. 2007년 2월에야 초대장없이 가입할 수 있게 시스템이 열렸고, 2009년 7월에야 “베타서비스” 이름표를 뗐습니다.

런칭 후 프라이버시 논란은 한층 가열됐습니다. 수신자 뿐 아니라 발신자의 프라이버시도 침해하는 것이라 여겨졌고, 서버에 저장한 정보가 어떻게 광고에 쓰이냐며 의문을 제기하는 사람도 있었습니다. 당시 쥐메일 계정을 얻는 게 쉬운게 아니었기 때문에 서비스를 충분히 이해하지 못하고 비판하는 사람도 많았습니다. 그러나 10년이 지난 지금 구글의 이메일 광고는 꽤나 자연스럽게 받아들여지고 있습니다. 다른 방식으로 프라이버시 논란은 한층 가열되었지만요.

런칭 당시 예측하지 못했던 것은 10년 후에도 쥐메일이 똑같다는 겁니다. 마이크로소프트나 야후 이메일은 이제 완전히 다른 서비스가 되었는데, 쥐메일은 모바일용으로 최적화 하는 것 외에 근본적인 구조는 크게 달라지지 않았습니다. 그 당시 구글 직원 자신들의 문제를 해결하려던 것이 지금까지 유효한 것이죠. “지금 이메일의 문제는 사회적인 것입니다.. 다들 이메일을 실시간으로 확인하고 토요일 새벽 두 시에 보내고도 곧 답변이 오기를 기대하죠.” 2004년 이메일 시스템을 고친 부크하트는 2014년 이메일을 고치는 건 우리의 생활습관을 바꾸는 것이라 이야기하는 듯합니다. (Time)